傳教士與十九世紀中國《漢英字典》和《英漢字典》的編纂

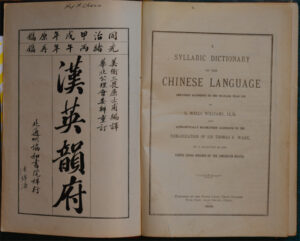

圖一是美國一位古董商最近出售的1848年出版的英國來華傳教士麥都思編纂的漢英和英漢字典中的《英漢字典》。這是繼傳教士馬禮遜字典之後的中國歷史上的第二套英漢字典。內頁中的藍色印章上的字為“Archibald J. Little. Shanghai 立德”。 Archibald John Little (1838-1908)是一位英國商人,1859年作為一家德國公司的茶葉品嚐僱員來到中國,後來在九江設有自己的公司,長期生活在長江流域地區。該印章顯示他應該是該字典的早期擁有者。印章中間的篆書中文字“立德”應該是他的中文名字。該字典第二卷是1848年印刷出版。第一卷應該是1847年印刷出版的,但圖一中的第一卷中標明印刷年份的內封頁遺失了。

圖一、1847-1848年在上海印刷出版的傳教士麥都思編纂的《英漢字典》,共兩卷。 Ref.# 20230618.

不同文化的交流,語言的相互理解是必須的第一步。據粗略統計,從19世紀初傳教士馬禮遜編纂中國歷史上的第一套漢英和英漢字典開始到清朝末年,在這不到100年的時間裡,共編纂出版了不同類別、規模的漢英和英漢字典有將近70套[2]。由於近代早期中國比較封閉和缺乏向外國學習的動力和人才,這些字典多是由來華的外國人士編纂,由中國人編纂的極少。而來華的外國人中,傳教士最渴望與中國民眾接觸交流,渴望把聖經福音介紹給中國百姓,因此,絕大多數英漢和漢英字典都是由來華傳教士編纂,由來華世俗西方人編纂的也極少。

隨著清朝的結束,中國開始更多地了解和走向世界,後來出現了收回教育權、體育權、宗教自治權等等的政治運動。實際上近代中國不僅現代教育、現代體育和基督教,其他如報刊、現代活字印刷出版、醫院、慈善、甚至這英漢和漢英詞典的編纂等都不僅是由傳教士從無到有介紹到中國來,而且在中國早期還缺乏人才甚至缺乏興趣時,也多是由傳教士出錢出力親自在做。隨著中國的發展和掌握現代知識的人才增加,中國人“接手”這些工作不僅是自然和必然的,而且也是會讓來華傳教士高興的,因為這可以把他們從大量的非傳教性工作和經濟負擔中解脫出來。但這些工作原不是在中國早就普遍存在被傳教士從中國人手上奪走了,因此,比較合理的說法應該是“接手”而不是“收回”。傳教士在這近百年編纂的漢英字典、英漢字典和漢語羅馬拼音方面的艱苦工作,為後來的中國學者提供了堅實的示範和基礎。

以下我挑選了十九世紀編纂的十套主要漢英字典和英漢字典來做一個簡單介紹。其中第五套是由中國人編纂,第九套是由來華的英國外交官編纂,其他八套均是由來華傳教士編纂。除圖一所示的第二套字典的英漢字典外,我手頭也收集有美國來華傳教士衛三畏(S. Wells Williams)編纂的第三套字典的漢英字典部分。本文圖示都是來自這兩套字典。其它的八套字典我並沒有讀過,簡介是對其他學者文字的綜合。

第一套漢英字典和英漢字典。編纂者:英國來華傳教士馬禮遜。馬禮遜是基督教新教來華的第一位傳教士,1807年來到中國廣州。早在1804年馬禮遜準備來中國但人還在英國時,他和差派他的倫敦傳道會就已經計劃將來他來華後要編纂《漢英字典》、《英漢字典》和翻譯《聖經》[1]。馬禮遜字典規模宏大、內容厚重,分為3部共6卷。第一部名為《字典》,共3卷,分別出版於1815年、1822年、1823年,是按漢字部首排列的漢英字典。共收錄漢字字頭達四萬餘,每漢字下附多音節詞和成語。該字典首創自左至右橫排,以方便中英對照,是中國的第一部橫排字典。第二部名為《五車韻府》,共2卷,分別出版於於1819年、1820年出版。該字典部分收集了一萬余漢字,是用羅馬字母對漢字拼音,然後以字母音序排列的漢英同音字典,是中國最早的拼音字典。第三部名為《英中字典》,共1卷,出版於1822年。是以英文查中文的英漢字典。

馬禮遜是在當時中國清政府還嚴禁中國人教外國人學中文、嚴禁外國人購買中國書籍、嚴禁傳教士在中國居留這些嚴苛環境下編纂而成。他幾乎是以一己之力,歷經了十幾年的千辛萬苦,付出了“健康受到很大損害”的代價[2、3]。他初到中國時是在美國駐廣州領事館一位領事的庇護下隱居在廣州,後來成為東印度公司的職員後才被清政府允許合法在廣州居住。馬禮遜字典是中國歷史上的第一部漢英和英漢字典,並成為其後漢英和英漢雙語詞典編纂的藍本與規範。它被認為是“一部劃時代的鴻篇巨制,它所承載的歷史使命,已經不僅僅局限在作為一部字典所具有的功能上,而且可以作為一部教材、一部史書、一面十九世紀中國面貌的鏡子,甚至是一座中西文化交流的橋樑[4]。

該套字典是在澳門印刷出版。印刷過程中曾有一位中國工人拿著印好的字典內頁告官(當時澳門尚未割讓給葡萄牙,仍屬清政府管轄),衙役扣押了所有印刷設備,並將幾個印刷工人關進了監獄。後來是東印度公司出面宣稱這是他們的財產,地方官員終於選擇妥協,字典印刷才得以繼續。事實上,東印度公司確實為該字典承擔了高達12000英鎊的印刷費用,並僱傭印刷工湯姆斯(Peter Perring Thoms)1814年從英國帶來了現代化的印刷機器和字板等[5、6],並在長達11年的時間裡幫助印刷這套字典。因此,這部字典也是最早在中國境內使用鉛合金活字排版印刷的書籍。

為了方便外國人學習漢字的發音,從更早的天主教傳教士進入中國開始,就在嘗試使用羅馬字母注音(拼音)漢字。馬禮遜字典繼承和發展了對漢字的羅馬注音方案,形成了該字典中的被現代研究者稱為“馬禮遜注音方案”的拼音方案。字典的拼音是以南京官話發音為標準。考慮到馬禮遜一直主要是居住在廣州,字典能採用南京官話注音,十分的不易和珍貴。詳細介紹可見參考文獻[4]。

第二套漢英字典和英漢字典。編纂者:英國來華傳教士麥都思(Walter Henry Medhurst, 1796—1857)。麥都思是英國倫敦會傳教士,1817年抵達南洋,在馬六甲等地的華人中傳福音、辦學校和寫作出版中文福音書籍。是最早到華人中傳教的第三位傳教士。他編纂的《漢英字典》(Chinese and English Dictionary)是1842年在巴達維亞(今雅加達)印刷出版的,共為兩卷。該字典的體例、規模及具體內容不詳[2]。

1843年麥都思成為第一個駐上海的傳教士,並將在雅加達的印刷所遷至上海,更名為上海墨海書館(The Mission Press,直譯為“傳道出版社”)。這是上海最早的現代出版社,採用西式漢文鉛印活字印刷術。1847-1848年墨海書館出版了他編纂的《English and Chinese Dictionary》(英漢字典)。如圖一所示,該英漢字典只有英文書名,沒有中文書名。與麥都思的漢英字典一樣也為兩卷。 32開,共1436頁,比馬禮遜的一卷480頁的《英中字典》內容增加了很多。麥都思編該《英漢字典》的主要初衷也是因為許多英文詞的漢語翻譯在馬禮遜的英漢詞典中查不到[7]。

圖二顯示了字典中的一頁。表一是字典中幾個基督教中常見詞彙的漢語翻譯和羅馬字母拼音。麥都思字典中的漢字羅馬注音原則被認為與馬禮遜注音方案基本相同[7]。但由於麥都思曾長期生活在南洋華人中,他的部分漢字注音不是南京官話的發音,而是東南沿海地區民眾的方言發音,如表二中的“人(jîn)”和“教(keaóu)”字的拼音[7]。

表一、1847-1848年出版的麥都思《英漢字典》中幾個與基督教相關詞彙的漢語翻譯和羅馬字母拼音。

| 英文 | 1848麥都思《英漢字典》中文翻譯、詞彙及拼音 | 今中文翻譯及拼音 |

| Baptism | 羅馬天主教使用:洗禮sè le, 洗滌之禮sè teǐh che le, 聖洗shing sè. 現代浸信會使用:浴yùh, wăn nă 嬰兒洗禮者可能會用:灌洗kwan sè |

洗禮xǐlǐ, 浸禮 jìnlǐ, 受浸禮 shòu jìn lǐ |

| Bible | 聖書shíng shoo, 聖錄shi̇́ng lǔh, 聖經shíng king 詞彙:經典king tëen; 經書king shoo; 法教之籍fă keaoú che tseǐh; |

聖經Shèngjīng |

| Christ | 基督kê tǔh, 基利士督kê lé szé tǔh 詞彙:被抹油者pé mŏ yêw chày |

基督Jīdū |

| Christian | 信耶穌者 sín Yây soo chày, 基利士當人kê lê szé tang jîn, 教中人keaóu chung jîn, 教友keaóu yèw, 奉教的人fúng keaóu teǐh jîn, 敬奉上帝信耶穌之人king fúng Sháng té, sín Yây soo che jî. 詞彙:奉教領名fúng keaóu ling mîng |

基督徒Jīdūtú |

| Gospel | 福音fùh yin, 嘉音këa yin | 福音fúyīn |

| Jehovah | 爺火華Yây hò hwa; 以希微è he weî | 耶和華Yēhéhuá |

| Jesus | 耶穌Yây soo | 耶穌Yēsū |

| Salvation | 救人之事kéw jîn che szé, 救贖之事kéw shǔh che szé 詞彙:靈魂之救lîng hwǎn che kéw |

救恩jiùē, 救贖jiùshú, 拯救 zhěngjiù, 救星jiùxīng |

第三套漢英字典和英漢字典。編纂者:美國來華傳教士衛三畏(Samuel Wells Williams,1812—1884)。衛三畏是美國公理會差派的傳教士,1833抵達廣州。 1844年他在澳門香山書院出版了該套字典的英漢部分,名稱為《英華韻府歷階》。 1848年衛三畏也曾協助過麥都思出版上述第二套麥都思字典中的《英漢字典》[8]。

衛三畏字典的漢英部分是1874年由上海美華書館(Shanghai:American Presbyterian Mission Press,直譯為上海美國長老傳道會出版社)出版,名稱為《漢英韻府》(A Syllabic Dictionary of the Chinese Language),如圖三。該字典為16開本,共1254頁。內容按漢字注音的羅馬字母順序排列漢字。也有漢字部首檢索,與現代漢英字典結構基本類似。該字典最大特點是在漢字每個羅馬拼音之下,還標有老拼音、廣東、汕頭、廈門、福州、上海、北京(直府)等地的發音拼音。字典中的漢字四聲是通過在漢字和羅馬拼音的四角標註的半圓符號表示,如圖四。

圖三、1874年在上海美華書館出版的傳教士衛三畏編纂的漢英字典《漢英韻府》。 Ref.# 20200818。

圖四、、1874年傳教士衛三畏編纂的漢英字典《漢英韻府》的一頁。標有老拼音、廣東、汕頭、廈門、福州、上海、北京(直府)等地的發音拼音。漢字的四聲是通過在漢字和羅馬拼音的四角標註的半圓符號表示。

圖五、1874年衛三畏漢英字典《漢英韻府》中漢字部首檢索表的一頁。除了可按拼音字母檢索外,也可以按漢字部首檢索。

該詞典中所列的譯詞與馬禮遜詞典有很大不同,以雙音節詞為主,很少單漢字及幾個漢字構成的短語,帶有中國傳統韻書主要收錄複合詞的特色,這也可能是為什麼他將詞典命名為“韻府”。此字典一度是美國來華外交界人士必備的工具書[3],第一版的印量為1000冊,後來又多次重印[5]。

衛三畏的《漢英韻府》後來經由華北公理會委辦修訂後,於1909年由北通州協和書院梓行重印,如圖六。華北公理會委辦的三位成員是傳教士Elwood G. Tewksbury, George D. Wilder, Howard S. Galt。修訂的主要目的之一是壓縮精簡篇幅使之便於攜帶和降低價格。因此,修訂版縮小為32開,1056頁,字體也比1874年版有所縮小。內容上沒有了方言的拼音,同時也刪除了一些很不常用的漢字。重印版的另一個重要變化是對漢字的羅馬字母拼音改用威妥瑪拼法,也即我們俗稱的韋氏拼音。該拼音方案在中國大陸一直沿用到1979年,在台灣一直沿用到2002年。

圖六、1909年修訂重印的衛三畏的漢語字典《漢英韻府》。 Ref.# 20191022

第四套漢英字典和英漢字典。編纂者:德國來華傳教士羅存德。 1866—1869年在香港《孖剌西報》社(Daily Press Office)出版英漢部分,名稱為《英華字典》(English and Chinese Dictionary)。該字典為二卷本,共2000多頁。其主要特點是直接根據韋氏英語詞典選擇詞條,對先前出版的幾部英漢詞典條目譯名做了大量修改,增加了許多俚語、俗語及近代科技術語。收錄了5萬以上的英語單詞,譯詞使用了60萬以上的漢字。該字典在中國國內沒有很流行,現在在中國國內很難見到。但該字典出版時正值日本處於學術轉型時期,需要學習英語的工具書,因此接到了大量來自日本的訂單。現在,僅以日本公共圖書館計就有30家以上的圖書館收藏了70餘套之多。並且由該字典還衍生了多本英和辭典。[7] 羅存德編纂的漢英字典是1871年由上海中國內地傳教會出版,名稱為《華英字典》(A Chinese and English Dictionary)。

第五套只有英漢字典部分。編纂者:香港中國學者鄺其照(1836—1891)。 1868年由香港中華印務總局出版,名稱為《字典集成》(A Small English and Chinese Lexicon),這是有史以來中國人編纂的第一部英漢字典,也是19世紀眾多漢外雙語詞典中唯一一部由中國人編纂的英漢字典。鄺其照是廣東台山人,早年時就讀於香港的馬禮遜學校。儘管他就讀時馬禮遜學校已被香港政府接管,但學校的負責人(督學官)是上面第四套字典的編纂者、傳教士羅存德[9]。

鄺其照字典的規模不大,共400頁,由8000個單詞的字典正文和一個包含各類單詞和口語短語的附錄組成,突出天文地理、日常物用、社交商務等內容。該字典正文的編寫,參照了馬禮遜、麥都思、衛三畏的字典。 1875年再版時新增了4000個單詞及部分商業信函、貿易表單的範本,由香港中華印務總局同名再版。 1887年,在上海出版了該字典的第三版,更名為《華英字典集成》(An English and Chinese Dictionary)。此版最大特點是增加了大量有關對外貿易的內容,如外貿函件的格式、中國進出口關稅表、中國與其他國家商貿協定最新發展情況等[3]。

第六套只有英漢字典部分。編纂者:美國公理會傳教士盧公明(Justus Doolittle, 1824—1880)。 1872年福州美華印書局(Razario & Marcal Co.)出版。名稱為《英華萃林韻府》(Vocabulary and Handbook of the Chinese Language)。該字典參考了麥都思《英漢字典》及《福建土話字典》等二十幾種工具書,共分為2卷,16開本,1243頁,印刷精美。收錄中文詞彙非常豐富,其附錄部分收錄了西學、中學有關知識,堪稱小型百科詞典。特別是其中主要由著名傳教士撰寫或從他們著述中摘錄的介紹西方科技的詞彙有幾千條,囊括了機械學、礦物與地質學、地理學、印刷業、藥物學、生理學、數學與天文學、化學等12個領域,許多詞彙如“加速”、“熱循環”、“漸加力”、“地平線”、“向心力”、“赤道”、“經緯線”、“牽引力”、“熱脹冷縮”、“摩擦生電”、“顯微鏡”、“近視眼”等或反映西方科技基礎知識,或涉及科技前沿術語,至今仍在使用[2]。

此外,盧公明在詞典中還注重介紹中國文化特別是其活動所在地福州地區的民俗、民諺及民間信仰。在西學東漸、中學西傳方面,盧公明的《英華萃林韻府》皆有建樹[2]。

第七套只有漢英字典部分。編纂者:英國倫敦會傳教士湛約翰(John Chalmers, 1825-1899)。 1878年廣東倫敦傳教會出版。名稱為《康熙字典撮要》(The Concise Kanghsi Dictionary)。是《康熙字典》的漢英節選本,雖談不到有多少創新意義,但能幫助中外讀者學習語言、了解中國傳統辭書[3]。

第八套只有漢英字典部分。編纂者:美國公理會傳教士富善(Chauncey Goodrich, 1836-1925)。 1891年由上海美華書館出版,1909年再版。名稱為《漢英袖珍字典》(A Pocket Dictionary: Chinese-English)。該字典通過多種方式保留了北京話大量當時的讀音,反映了連讀音變、現代已消失的音節、俗讀和文讀、古莊組字聲母異讀、古入聲字的聲調和韻母異讀等重要語音現象,成為現在研究19世紀末北京話的標本。[10]

第九套只有漢英字典部分。編纂者:外交官出身的英國人翟理斯(Herbert Allen Giles, 1845-1935)。 :1892年由上海別發洋行出版。花費近20年時間編出了一部篇幅巨大的《華英字典》(A Chinese-English Dictionary),為排印這部巨著,別發洋行建立了一個專門的排字車間,僱用熟練的中國排字工專事中文排版,並聘請一批精通中英文的飽學之士專門負責審讀校樣,經過整整兩年才完成排版。該詞典共收中文單字13838個,單字與多字條目分開另欄排,每個單字都有編號並給出其多項英文釋義,多字條目的收錄數量更是超過了在此之前的任何一部漢英詞典。整部詞典正文6欄排,大16開本,正文共1710頁,並設有多種附錄,內容豐富,釋義準確,重視中國歷史文化的介紹。特別是翟理斯改進了威妥瑪式羅馬注音系統排序(同音同調的再按筆劃多少排列先後順序),被人稱為Wade-Giles System(威妥瑪—翟理斯注音系統)。在很長一段歷史時期內,美國多家圖書館中文藏書編目都使用這套系統。此後,翟理斯又花20年時間對這部詞典進行修訂,於1912年由別發洋行出版了3卷本增訂版,在上海、香港、新加坡和日本橫濱四地同時發行。這部詞典直到1968年還在美國重印,可見其在漢英詞典史上的地位與影響。 1873年,翟理斯還曾出版《語學舉隅:官話習語口語辭典》(A Dictionary of Colloquial Idioms in the Mandarin Dialect)一書,其中匯集了一些結構特殊的中國習語。

第十套只有漢英字典部分。編纂者:美國內地會傳教士鮑康寧(Federick William Bailer, 1853—1922)。 1900年由上海美華書館出版。書名為《漢英分解字典》(An Analytical Chinese English Dictionary)。 1915年曾再版。

Ref.# 20230618, 20200818,20191022

作者:方金琪 – 信望愛小屋。 2023-7-10。作者保留所有文章及圖片版權。歡迎轉載。轉載電子版文章時,敬請註明文章作者和轉自www.healthChinese.ca,並請注意在轉載時,不得對文章進行任何刪改。若需書面轉載本刊文章,請先徵得作者書面許可。

參考文獻

[1] 李 麗,2018。馬禮遜《華英字典》及其對中華文化的解讀與呈現。國際漢語教學研究, 2018年第1期(總第17期)。 https://fh.pku.edu.cn/docs/2018-11/20181114213441411380.pdf

[2] 元青,2013。晚清漢英、英漢雙語詞典編纂出版的興起與發展

http://iqh.ruc.edu.cn/qdzwgxyj/zwgx_yjqy/wh/6e04989e71e642438b9dab5fd8a3aad2.htm

[3] 元青,2021。雙語詞典編纂與近代早期來華傳教士對中國文化知識的獲取。 《近代史研究》2021(03)。 https://www.aisixiang.com/data/127757.html

[4] 王仲男,2021。馬禮遜《華英字典》所記錄注音系統及其英語化特徵。北方論叢,2021,第四期。 https://m.fx361.com/news/2021/0717/8576881.html

[5] 黃春宇,2015。漢英詞典200年—— 從《華英字典》到《中華漢英大詞典》。 https://posts.careerengine.us/p/5ae145a98081be5f379c9a91

[6] Cotton, Henry (1831). A Typographical Gazetteer. Oxford University Press. p. 154.

[7] 楊雅萌、邵則遂,2018。麥都思《英華字典》的特點及其影響探析。長春師範大學學報,第37卷第5期。

https://wenku.baidu.com/view/c23433e7773231126edb6f1aff00bed5b8f373b8.html?re=view&_wkts_=1688620306525

[8] 沈國威, 2017。《近代英華字典環流 – 从罗存德,井上哲次郎到商务印书馆》。台湾聯経出版社『思想史』7專號:英華字典與思想史研究。https://www.kansai-u.ac.jp/Tozaiken/publication/asset/bulletin/47/kiyo4707.pdf

[9] 高田時雄(孫建軍譯)。清末的英語學: 鄺其照及其著作。 《國際漢學》,第26輯。 https://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~takata/shinmatsu.pdf

[10] 张树铮, 2014。19世紀末北京話中的異讀——以富善《華英袖珍字典》為標本。吉林大學社會科學學報, Jilin University Journal Social Sciences Edition, 2014年02期。