三幅值得南京大屠殺紀念館收藏的送給傳教士密爾士的橫匾和錦旗

2020年美國維吉尼亞州的一位商人出售了以下三幅橫匾和錦旗。

第一幅如圖一所示,是一幅橫匾,上面的文字顯示是慈湖福音堂全體敬贈給密牧師爾士的返國紀念,正文是「難民救星」。這裡的「慈湖」應該是浙江寧波市的慈湖,而不是台灣桃園的慈湖或金門的慈湖。

圖一、傳教士密爾士牧師回國時,浙江寧波慈湖福音堂全體送給他的「難民救星」絲質橫匾。匾中「密牧師爾士」的「師」字已經遺失了。Ref.# 20200617-2.

第二幅如圖二所示,是一面錦旗,上面的文字顯示是銅井堂會敬贈給密爾士牧師和師母的回國紀念,錦旗上的正文是「博愛群生」。銅井可能是今南京市江寧區的原銅井鎮,位於今南京市江寧區西南部,現已撤銷。

圖二、傳教士密爾士牧師夫婦回國時,南京江寧銅井基督教堂會送給他們的「博愛群生」絲布錦旗。Ref.# 20200606.

第三幅如圖三所示,是一幅橫匾,上面的文字顯示是益智第一小學校全體敬贈給密爾士牧師和師母的返國紀念,橫匾上的正文是「良牧歸兮」。民國時以「益智」命名的學校有多所,南京曾有益智書院和益智中學,「益智第一小學校」具體在哪裡,還需要進一步考證。

圖三、傳教士密爾士牧師夫婦回國時,益智第一小學校全體送給他們的「良牧歸兮」絲布橫匾。該校的具體所在地尚需進一步查考。Ref.#20200617-1.

傳教士密爾士(Wilson Plumer Mills,1883.12.1 – 1959.2.26)出生於美國南卡羅來納州,大學畢業於南卡羅來納州戴維森學院(文學士,1903 年),南卡羅來納大學研究生(文學碩士,1907年),並且是牛津大學基督教堂學院最早的羅德學者之一,以優異的神學成績畢業(文學士,1910 年)。後來又獲南卡羅來納州哥倫比亞神學院學士(1912 年)和戴維森學院的榮譽博士學位(1951年)。

1912 年密爾士受基督教青年會差派以傳教士身分來到中國,主要從事學生事工,先後駐上海、漢口和南京。1932 年他辭去基督教青年會的工作,被按立為牧師開始在南京的長老會海外傳道會負責協調傳道會的工作,並與中國牧師一起工作。

介紹1937年底至1938年初日軍在南京的大屠殺,都不可避免要講到當時的「南京安全區」(the Nanking Safety Zone, 1937.11.22 – 1938.6)。該安全區在大屠殺期間為約25萬中國平民提供了避難所,其中更有約 7 萬人住在安全區內25個難民營中,依靠安全區國際委員會提供的食物和燃料才得以生存。而密爾士牧師是提出設立該安全區想法的第一人[1]。這在後來1938年2月28日安全區委員會主席拉貝(John Rabe)回國前的告別感謝信中也有清楚的說明。受法國天主教神父饒家駒(Robert Jacquinot de Besange)曾在上海設立南市難民區成功經驗的啟示,密爾士首先向當時在南京的傳教士同行們提出了設立該安全區的設想。

負責安全區管理的是當時在南京的17名外國非政府人員組成的「南京安全區國際委員會」(1938年2月18日被日軍要求改名為「南京國際救濟委員會」)。委員會包括在南京的八名傳教士和九位美國、英國、德國、丹麥商務人士。委員會成立時密爾士擔任副主席,主席職務則選舉了德國商人約翰·拉貝(John Rabe)擔任,部分原因不僅是因為德日是盟友關係,而且拉貝還是納粹黨員和納粹黨南京小組負責人,更方便發揮救濟難民的功能。1938年2月當拉貝工作的公司要求他回歐洲時,密爾士接任了主席職務。

圖四、1937年最早提出建立「南京安全區」設想並先後擔任安全區國際委員會副主席、主席職務的傳教士密爾士牧師。照片來自網路。

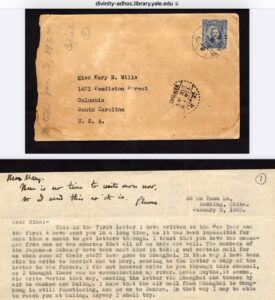

南京大屠殺期間,密爾士在南京時,密爾士師母(Cornelia Seyle Mills, 1889 – 1998)帶著小女兒Angie(Mary Agnes “Angie” Mills (1924.12 – 2023))在上海。他們的大女兒Harriet Cornelia Mills (1920.4.2 – 2016.3.5)則在美國衛斯理學院讀書。1997年出版的《拉貝日記》被認為是對南京大屠殺記載的重要史料。從1938年1月3日至3月31日,密爾士牧師夫婦也寫了多達21封的長信(16封由密爾士寫於南京,5封由密爾士師母寫於上海)向外講述南京發生的慘劇。當時南京有近四個月與外界沒有普通郵路聯繫,密爾士的信是以外交郵件由為南京運輸物資的美英軍艦帶出。現在保存在耶魯大學圖書館。密爾士信內收信人的稱呼是“Nina”。耶魯大學圖書館的介紹說“Nina”是密爾士師母,但顯然這不是她的正式名字。信封上的收件人也不是在上海的密爾士師母,而是密爾士在美國的姐姐,可能多是由密爾士師母轉寄到美國的。希望將來能看到更多的對這些信件的研究。

圖五、南京大屠殺期間傳教士密爾士牧師給“Nina”寫了16封長信講述南京發生的事情。信件是由英美軍艦帶出南京,收信人是他在美國的姐姐Mary North Mills(1879-1943),可能是由在上海的密爾士師母轉寄出中國。

在這期間,密爾士做的另一件重要事情,是在日本佔領南京之前,在中國守軍唐生智將軍的批准下,與傳教士貝德士(Miner Searle Bates, 1897-1978)在促成停戰的努力中發揮了重要作用,這使得中國軍隊得以有更多的時間撤出南京[2]。否則,南京大屠殺被殺的人數可能更多。

南京大屠殺時,珍珠港事件尚未發生,英美還沒有與日本宣戰,這些在南京的外國人可以隨時離開南京。但他們選擇了一直留在南京。儘管太太和女兒都在上海,密爾士牧師也幾個月沒有去上海。密爾士師母的信中解釋說,這些外國人之所以沒有離開南京,是擔心離開後就回不了南京(那裡的中國平民需要他們)。依照長老會傳道會的規定安排,1939年本應輪到密爾士牧師全家可以回美國休假,因為南京的需要他們也選擇了放棄。

後來民國政府頒給密爾士牧師綠玉勳章(譯自the Order of the Green Jade),以表彰他在 1937-1938 年期間在南京的工作。這勳章被認為是民國政府授予外國人的最高榮譽[2]。而上面這些錦旗和橫匾則是中國民眾對密爾士牧師夫婦的表彰與感謝。

上面的橫匾和錦旗並沒有寫明歡送密爾士牧師夫婦回國的時間。1912年來中國後,密爾士夫婦應該有兩次回美國被認為是不確定能否還回中國。一次是太平洋戰爭爆發後,他們被日軍拘禁九個月後,於1943年被遣送回美國。但隨後他們在1944年又回到了中國。另一次是1949年中國國內政治變化後他們被迫回美國。1949年是中國國內政治的原因,中國百姓不太可能仍敢用錦旗、橫匾歡送他們。而且上面橫匾稱讚他們是“難民救星”,因此上面的三幅橫匾和錦旗應該是二戰期間的1943年他們回美國時中國民眾送給他們的。南京安全區的難民救濟工作在1938年6月就基本結束了,難民們已經回了各自的地方。但與傳教士有聯繫的教會和學校在1943年仍可能及時獲知密爾士牧師夫婦要回美國的消息。

密爾士牧師夫婦的大女兒Harriet Cornelia Mills(1920.4.2 – 2016.3.5)1947年獲得富布賴特獎學金(Fulbright Scholarship)來到中国,在北京大學学习和研究鲁迅,並擔任欧洲歷史課程的助教。1951年,與當時在華的許多美國人一樣,她被中國共產黨政府關押,1955年10月獲釋,罪名是間諜罪。她獲釋後告訴西方媒體她從事了反對中國人民的活動,共產黨完全有權關押她,她在關押期間受到了最好的關照和禮遇。這後來被作為可能經受了洗腦教育的一個研究例子。Harriet後來是密歇根大学的中国语言文学教授,尤其專長中國現代文學的研究。

最後,以1938年2月28日時任南京安全區委員會主席的拉貝(John Rabe)回國前告別感謝信中的最後一句話來結束本文:南京安全區和南京國際難民救濟委員會的工作…“將會作為你們傳教工作的高尚一頁載入南京史冊”。

參考文獻(略)

作者:方金琪(信望愛小屋),2024年08月15日,作者保留所有文章及圖片版權。歡迎轉載。轉載電子版文章時,請註明文章作者和轉自www.healthChinese.ca,並請注意在轉載時,不得對文章進行任何刪改。若需書面轉載本刊文章,請先徵得作者書面許可。