收集传教士物品让我发现了父亲一生守口如瓶的秘密

父亲方戴儒(1929.3.29-1977.9.23)是普通的县干部,1977年死于文化大革命即将结束的时候,48岁。我是他的大儿子,那年16岁。在文革期间父亲经历了前后九年多的批斗和下放到五七干校、农场和农村,直到过世。

图一、1950年21岁的父亲(左边坐在地上者)在长沙天心公园。这时他刚从学校毕业一年多。

因为政治的原因,父亲一辈子仅仅对我说过两句与家庭历史有关的话。我刚上小学时,老师要我问父亲我的家庭成份是什么。我是住在大姑妈家开始上学的,父亲来后我就问他。当时他正准备上房子的阁楼,要我在下面帮他扶着梯子,我看不到他脸上的表情,但他低沉严肃的语气我至今记忆犹新:“地主。不要到外面乱讲! ” 这是父亲一生对我说过的第一句与家庭历史有关的话。

我后来一直努力避免同学们知道我家是地主成份。在初二转到一个新学校的第一天,在教室讲台边班主任老师问我的家庭成份。当时有好几个同学围着我这个新同学,我实在没有勇气说真话,就撒谎说是中农。这给我后来加入共青团还带来了些麻烦。

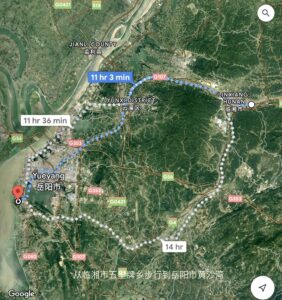

另一句话是在我读高中一年级时父亲说的。当时是文化大革命期间,学校不要求学生认真读书。有一天,父亲生气责备我没有好好读书时说:“我象你差不多年纪时,要穿草鞋走路一整天到岳阳黄沙湾去读书”。我爷爷的老家在临湘五里牌乡,去岳阳要经过临湘县城(现在叫临湘市)。我当时惊讶地想,临湘没有中学?学校为什么不在岳阳城内而在城外的黄沙湾?我当时童年之后还没有去过岳阳,不知道黄沙湾有什么样的学校,这个好奇也就沉寂在了心底。

图二、我读高中一年级那年(1976年春),父亲责备我读书不努力时说,他当年要走路一整天从临湘五里牌乡去岳阳城外的黄沙湾读书。现在在谷歌地图上查看,最近的步行路线也要走十一个多小时。

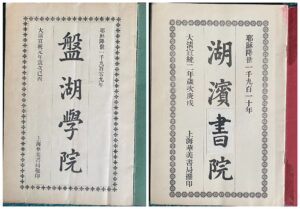

父亲去世41年后,也即2018年初,美国一位商人出售一批美国归正教会(复初会)传教士在湖南办现代化学校的历史资料。其中有1909年“盘湖学院”和1910年更名为“湖滨书院”的两本学校手册。内容包括学校正教员和助教员及管理图书馆和学生的职工名字、全校各年级学生名字、学校章程总则、各年级课程表、以及学校章程细则。

图三、1909年盘湖学院和1910年更名为湖滨书院后的该校手册。 Ref.#20180118-3A,20180118-3B

湖滨书院手册印刷时还象盘湖一样被称为“学院”,但印好后用剪贴的“书”字改为了书院,可能是因为“书院”是更符合中国传统习惯的称呼。但手册内的文字仍是用的“学院”。手册的章程总则中,如1910年的,开头这样写道:

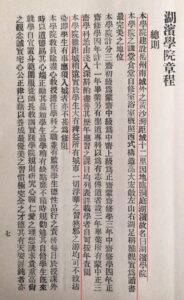

“本学院建设岳州南城外黄沙湾,距城十二里,因地临洞庭湖,故名湖滨学院。本学院之讲堂、食堂、自修室、浴室概照西式构造高大宏敞,左山右湖,足称雅观,实为读书最完美之地位。……本学院虽距城稍远,实于学生大有裨益。所有城市一切浮华之习,狭邪之游,均可不致沾染。即学生有事应须入城者,亦不甚为修阻。”

图四、1910年湖滨书院章程总则中关于学校选址在岳阳城外黄沙湾对学生读书益处的说明。

读到这段文字时我震惊不已,它让我想起了父亲说他在黄沙湾读书的话。难道这就是父亲在黄沙湾读书的学校?父亲是从美国教会学校毕业的?我去搜寻历史资料,发现黄沙湾历史上只有这一所学校,创建于1907年,是被称为民国时期中国的十三所教会大学之一,1949年后校园成为了中国共产党的岳阳市委党校。

这个发现让我甚至觉得不可思议。父亲就读该校,就应该读过英文、圣经、世界地理等课程,但他在生的言谈中,一点蛛丝马迹都没有让人觉察到。他常喝酒,喝酒的时候话很多,给我的感觉他是在借酒消愁,但也从来没有吐露过他有这些方面的经历和学识。我询问小他五岁仍然在世的小姑妈,小姑妈说她只知道他那时在黄沙湾读书,但不知道是谁办的学校。

清末和民国中国的教会大学多是选址在离城一段距离的郊区,除了图四中所列的理由外,还有一个原因,就是比较容易购买到建校所需的大片土地,且不易与中国百姓发生土地纠纷。我甚至在想,我曾就读的临湘县羊楼司镇中学,离镇也是几里路远,是不是也曾是一个教会学校呢?

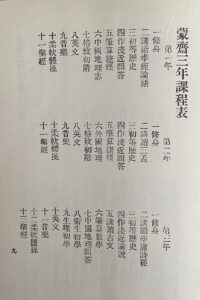

手册中介绍湖滨书院的学制和课程安排,分为蒙斋三年,中斋四年,正斋四年,共十年。我判断蒙斋不是小学,而是约相当于初中。理由有三。第一,如图五,1910年章程所列蒙斋三年的课程,一年级就有孝经论语、初等历史、中国地理、格致初阶(物理入门)等高于小学水平的课程。第二,归正教会在岳阳城内办有多所走读小学(Day schools),该书院则都是年龄更大寄宿在校的学生,且章程特别规定蒙斋和中斋的学生不允许结婚。第三,在该校主要创办人海维礼1914年出版的英文著作中英文表达得更为明了。他说该校学制分别是The Preparatory of three years (预科三年),Academy of four years (今西方的9-12年级,即初三加高中共计四年),The College of four years (大学四年)。因此,湖滨书院是一所包括现代初中、高中和大学在内的学校。此外,学校还预设有神学系(Theological Department),可以为大学毕业以后有志传道事工的学生进行三年的神学训练。

图五、1910年湖滨书院蒙斋(约相当于初中)三年的课程安排。

书院对学生的中国传统文化知识学业有特别的强调。总则中说:“本学院以中西学并重为主义。如偏重西学而中学全不讲求者,不得收录。即西学稍佳而中学不能随时并进,亦不得升班。要知本院除培养学生德育外,即以中学为体,西学为用,互相教授,俾知融会贯通,合为一体,庶不致有畸轻畸重之弊,而学生亦得蔚为中西通儒矣。” 与书院的课程相比,今天中国除中文系学生之外,已经没有任何中国传统文化的课程训练了。

文革时父亲填写各种政审表格时,我有一次浏览过。他写的是初中毕业,曾用名叫方应康。因此他的学业水平应该就是相当于1910年该校的蒙斋毕业。他大约是1949年春毕业的,也许当时就已经叫初中。湖滨书院的初中本是为学生在该校继续升读高中和大学而设计的预科,如果没有1949年的政治变化,父亲是不是计划后来继续在湖滨书院读高中和大学的?这就不知道了。

从其他长辈那里得知,父亲是1949年解放之前(10月1日以前)毕业参加共产党政府工作的。岳阳和临湘是1949年7月5日被共产党接管的,我推想父亲可能就是在这个时间前后毕业和参加工作的。但当时父亲已经二十岁,怎么这么大年龄才初中毕业呢?这曾一直是我心中的疑问。但知道父亲是就读的湖滨书院后,我查阅湖滨书院的历史时得知,归正教会在湘西辰州(沅陵)也办有学校,抗日战争期间为了躲避战火,湖滨书院迁到沅陵去了,抗日战争胜利后1946年才迁回岳阳。父亲应该是1946年湖滨书院迁回岳阳后才进该校读书的,到1949年春刚好三年初中毕业了。

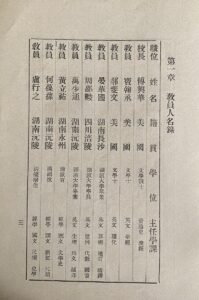

归正教会在沅陵的学校名叫朝阳学校,比湖滨书院建校稍晚。这批资料中也有一本1921年的朝阳学校手册,如图六所示,手册中有三位老师是毕业于湖滨书院,而且被称之为“湖滨大学”。这三位湖滨大学毕业的老师籍贯分别是湖南长沙、四川涪陵和湖南沅陵,这显明湖滨大学的学生来源于全国各地,而不只是岳阳。

图六、1921年湘西沅陵朝阳学校手册中有三位老师是毕业于岳阳湖滨大学,他们的籍贯分别是湖南和四川,表明湖滨大学是面向全国招生。 Ref.#20180118-3C

我以前一直以为文化大革命时父亲挨批斗只是因为爷爷的地主成份。这个发现让我猜想,父亲曾毕业于教会学校是不是也是他受批斗的原因之一?我很希望有一天能看到父亲文革时的档案材料,也许那里面会有答案。

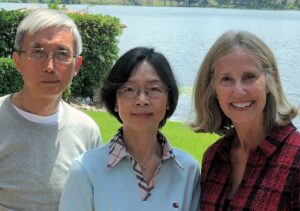

2018年初收集到这批资料后,在查阅资料中传教士更多信息时,我发现有一对传教士夫妇的名叫Joanie的外孙女现在住在美国佛罗里达州的奥兰多,我和太太刚好4月去那里,于是就去拜访了她。 Joanie的外祖父中文名字叫雷克玉(Horace R. Lequear, 1883.4.29-1961),1906年到岳州,是湖滨书院的传教士和教授。她外祖母Emma (?-1973)1911年到岳州,是归正教会创办的岳州普济医院(今岳阳第二医院)的传教士护士。他们在岳州相识并于1913年1月15日在岳州结婚。1926年回美国。

图七、2018年4月我和太太在佛罗里达奥兰多拜访岳州传教士雷克玉夫妇的外孙女Joanie。

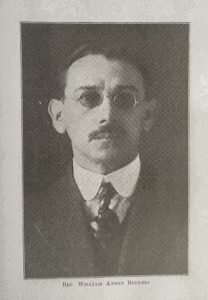

我们在Joanie家有几个小时愉快的交流分享。她告诉我们,1920年传教士William Anson Reimert (卜起尔?,1877.2.7-1920.6.13)被枪杀时,他外公就在附近。 Reimert是1902年圣诞节那天带着太太和三个月大的儿子到达岳州的。他在湖滨书院教社会学、政治经济、以及英语课程,同时还负责指导岳州地区的十所小学(归正教会在华容、临湘等地也办有小学)。1920年6月中国南方政府军与北洋政府驻守湖南的张敬尧的军队爆发战争,数百名中国妇女和儿童在湖滨书院校园内躲避战火。 6月13日,星期天,八位张敬尧手下的散兵借口寻找食物企图进入校园内抢劫,当时是湖滨书院代理校长的Reimert答应为他们提供食物,但不同意他们进入校园,于是士兵开枪打死了他。领头的士兵还取走了他的手表、帽子和眼镜。尸体直到傍晚士兵离开了才收回。他留下了太太和三个孩子。

图八、湖滨书院代校长、传教士William Anson Reimert(卜起尔?)教授。 1920年6月13日他因阻止企图进入湖滨大学校园抢劫的张敬尧的士兵被枪杀。

传教士死于非命的很常见。湖滨书院的教师中我知道的还有两位,T. Edmund Winter (1898.4.9-1923.6.29?)和James A Laubach(?-1923.6.29?)。他们是1923年6月在岳阳城内参加完女校(贞信女子学校,今岳阳第三中学)的开学典礼后坐船回湖滨书院,船失事溺水身亡,均才二十多岁。

图九、湖滨书院的青年传教士教师T. Edmund Winter (1898.4.9-1923.6.29?)在岳阳城内参加完贞信女子学校(今岳阳第三中学)的开学典礼后坐船回湖滨书院,船失事溺水身亡,年仅二十五岁。同船遇难的还有青年传教士James A Laubach,我未能找到他的任何照片。

Joanie另外还给我讲了一件事。她说她外公外婆曾说,毛泽东曾在湖滨书院注册读书,但因为不满,很快就离开了。 Joanie要我在收集资料时留心看看是否能找到任何文字记录。我不会去特意查找这类事情的资料,不知道将来是否会看到任何文字记载,但Joanie的话倒使我想起湖滨书院创办人海维礼1914年出版的书中记载的一个湖滨书院学生。海维礼是这样记载的:

“Occasionally a young man learns that he cannot lay down the law for the school, but that the school has laid down the law for him. Then he leaves in disgust and poor pride. He is not a foreign slave. ” (P.127) [并不常见的是,有一个年轻人发现,他不能为学校制定规则,而学校为他制定了规则。因此他感到愤怒和自尊受挫就离开了(湖滨书院)。他不要做外国人的奴隶。]

海维礼笔下的这个学生是不是就是Joanie的外公外婆说的曾在湖滨书院的青年毛泽东?我无从证实。

作者:方金琪(信望愛小屋), 2024年7月17日。加拿大中文醫療保險資訊網 http://www.healthChinese.ca作者保留所有文章及圖片版權。歡迎轉載。 轉載電子版文章時,請註明出處,並請注意在轉載時,不得對文章進行任何刪改。若需書面轉載,請先徵得作者書面許可